Reisebericht Indonesien Sulawesi

Notizen

Verfasst während einer Reise nach Bali, Sulawesi, Java und Lombok von 4 Wochen vom 15. Juli bis 13. August 2009.

Route: Amsterdam - Singapore - Den Pasar - Sanur - über Tanah Lot nach Munduk - Lovina - Ubud - über den Besakhi-Tempel nach Den Pasar - Flug nach Makassar (Süd-Sulawesi) - Bira - Sengkang - Rantepao (Tana Toraja) - Makassar - Flug nach Yogyakarta (Ost-Java) - Prambanan - Dieng Plateau - Borobudur - Flug nach Mataram (Lombok über Den Pasar) - Tete Batu - Kuta (Lombok) - mit Ausflügen zu Gili Nangu und Gili Meno (Schnorcheln) - Mataram - Singapore - Amsterdam

Diese Route, die ich mit meinem Mann und den Kindern zurückgelegt habe, ist nicht repräsentativ für eine durchschnittliche Familienreise. Sie hat aus verschiedenen Gründen eine etwas unlogische Struktur.

Es war mein erster Besuch in Indonesien, und ich suchte nach einer guten Einführung in dieses Land mit mehr als 17.000 Inseln. Wo soll man in Gottes Namen anfangen? Als Inhaberin eines kleinen Reiseunternehmens, das Indonesien ebenfalls im Angebot hat, wollten wir so viel wie möglich sehen. Daher wählten wir vier bekannte Inseln aus, für die wir jeweils eine Woche eingeplant haben. Da wir mit unseren Kindern (3 und 7 Jahre) reisen, ist der Ablauf anders als eine Route für Erwachsene. Wir haben gelegentlich Ruhepausen eingeplant, in denen Erwachsene durchfahren würden. Andererseits ist die gewählte Route nicht standardmäßig für Familien geeignet: Wir reisen viel, auch unsere Kinder, weshalb wir an lange Fahrtage und gelegentlich einfache Unterkünfte gewöhnt sind. Die Notizen sind nicht chronologisch. Manchmal lasse ich ganze Programmteile weg oder sogar die Ortsnamen.

So wie kleine Skizzen aus einem Skizzenbuch.

Süd-Sulawesi auf dem Weg von Bira nach Rantepao, der Stadt im Herzen des Toraja-Landes.

Der Straßenhändler

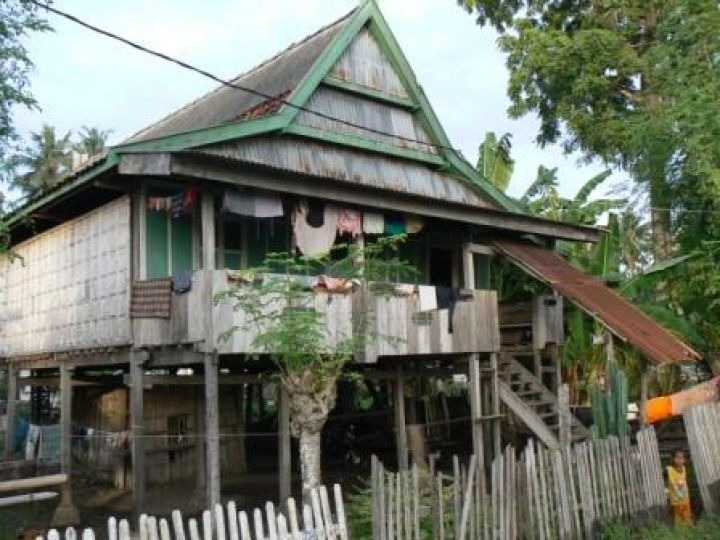

Mit seinem Roller, auf beiden Seiten überladen mit grünen Plastikeimern, Metalllöffeln, Seifen, Waschmittel in fröhlichen kleinen rechteckigen, aneinandergereihten Tüten, Aufklebern, Plastikautos, Feilen, Messbechern und bunten Ballons für die Kinder, hält er vor dem knallblauen Holzpfahlhaus am Rande der Hauptstraße. Er legt seinen Helm auf den Sattel. Es ist nicht nötig zu läuten. Geht auch nicht, denn es gibt keine Klingel. Eine Frau im weiten Blumenkleid kommt bereits langsam auf ihn zu. Sie schaut in die Kiste, die auf seinem Gepäckträger steht. Auf ihren Zehen in ihren beigen Plastiksandalen kommt sie gerade so an die Kiste heran. Vier barfüßige Kinder laufen auf sie zu. Mit großen Augen schauen sie auf die Aufkleberblätter mit japanischen Zeichentrickfiguren und einem Pendant zu Hello Kitty. Die Ballons lächeln ihnen fröhlich entgegen. Der Straßenhändler lässt sie geduldig gewähren, ohne ein Wort zu sagen. Er wühlt ein wenig in seiner Kiste und zeigt der Frau einen Schaumlöffel. Ein bisschen krumm ist er schon, aber das hat der Straßenhändler schnell behoben. Während die Frau weiter in der Kiste sucht, angelt sie sich ein Plastik-Lkw. Sie gibt dem Straßenhändler einen blauen Geldschein und schlendert ruhig zurück zu dem blauen Haus.

Ihr fröhlich bemaltes Holzhaus auf Pfählen steht in einer langen Reihe mit ebenso bunten Pfahlhäusern entlang der Hauptstraße von Sinjaj nach Watampone. Die Häuser haben wunderschöne, leuchtende Farben: cyclamrosa mit limettengrün, schwimmbadblau mit kanariengelb, purpurblau mit maisblau. Es scheint alles möglich zu sein. Hinter den Häusern erstrecken sich tatsächlich knallgrüne Reisfelder, gesäumt von Palmen, so weit das Auge reicht. In der Ferne heben sich graue Berge vom Horizont ab, der Minarett einer Moschee in fröhlichen Farben Gelb und Blau sticht lebhaft gegen das Grau ab. Diese Straße ist die einzige asphaltierte Straße hier. Sie ist daher ein wichtiger Lebensader für die Bewohner der Pfahlhäuser. Und wie ich gerade feststellen konnte, ist diese Straße entscheidend für das Überleben des Straßenhändlers auf dem Roller. Hätte er sonst das Fahrrad genommen?